L’Australie vient de signer, en septembre 2025, un accord avec l’État de Nauru pour que ce petit pays insulaire accueille les personnes exilées dont l’Australie ne veut plus. Il s’agit des personnes dont les visas ont été annulés «pour des motifs liés à la moralité ou à la conduite».

L’Australie entretient depuis longtemps une politique d’immigration agressive et dissuasive envers les personnes exilées rejoignant son territoire sans visa, particulièrement celles qui font le trajet en bateau depuis l’Indonésie. L’objectif de cette stratégie dite de «tolérance zéro» est en réalité de faire renoncer à des êtres humains à tenter la traversée par bateau, sous peine de ne jamais pouvoir obtenir un droit de séjour dans le pays par la suite, et de subir des années d’errance administrative et de souffrance…

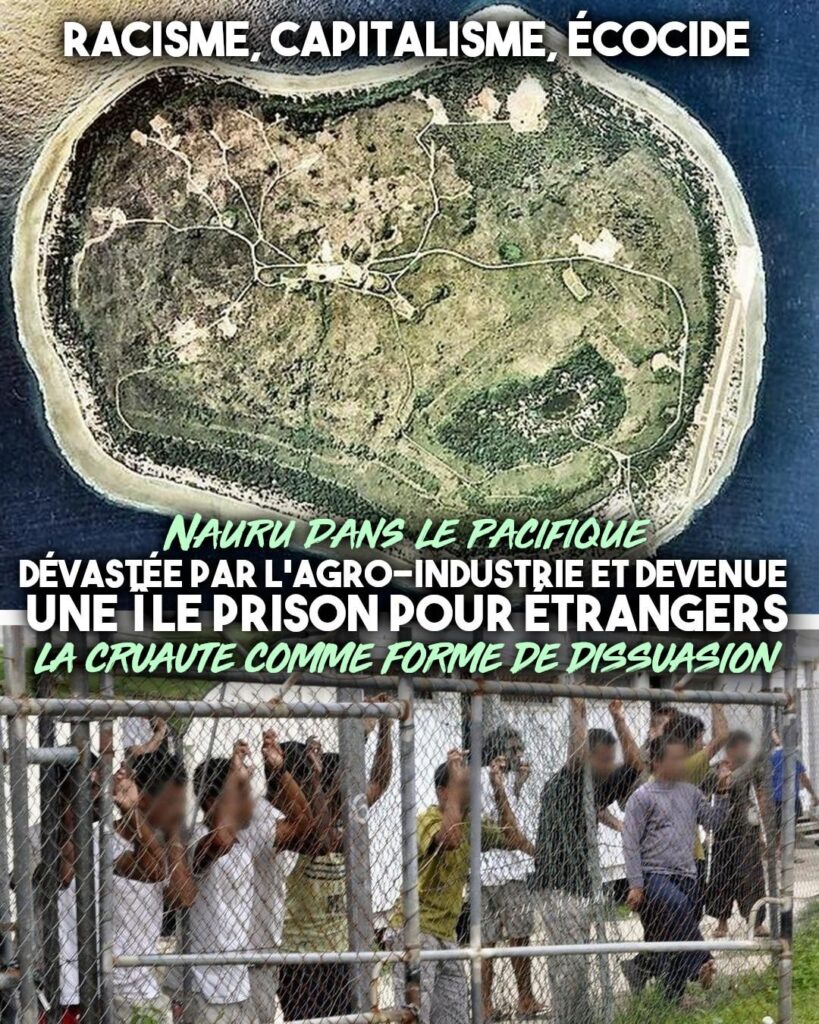

L’île de Nauru : un sinistre destin

Située en Océanie et plus particulièrement en Micronésie, l’île de Nauru est un des plus petits États au monde, avec une population avoisinant à peine les 12.000 personnes. Mais derrière les décors de carte postale avec plages de sable blanc et eau turquoise, se trouve un étrange destin que celui de ce pays. Peu après son indépendance en 1968, Nauru connaît une période de «prospérité» grâce à l’exploitation du phosphate, une ressource utilisée dans la production d’engrais et issue des déjections d’oiseaux marins dont l’île est recouverte. L’agro-industrie déverse alors des milliards à l’État de Nauru, rendant soudainement ses habitants riches. Propulsés d’une culture traditionnelle à l’opulence, et accédant d’un seul coup à la consommation mondialisée, les Nauruans deviennent en une génération l’une des population les plus obèses et diabétiques du monde. L’espérance de vie s’effondre, et les habitants dilapident leurs rentes dans des produits inutiles et jetables, et les cultures ancestrales sont balayées.

De plus, après quelques décennies d’une exploitation des sols à outrance jusqu’à épuisement de la ressource, les conséquences sociales et environnementales sont terribles : plus de 80% du territoire a été détruit, laissant place à un paysage lunaire où la biodiversité – si riche dans cette région, a pratiquement disparu. Il n’est désormais plus possible de cultiver la terre, rendant ainsi l’île entièrement dépendante du commerce international pour sa survie. Le territoire est parcouru de maisons à l’abandon, témoins d’une époque de prospérité. Enfin, Nauru est devenue particulièrement vulnérable aux conséquences du changement climatique, avec une érosion marquée de son littoral et un risque de montée des eaux de l’océan qui pourrait finir de dévaster ce qu’il reste de terres habitables sur l’île.

L’Australie, en tant que puissance néocoloniale de la région Océanie, a déjà eu un historique avec Nauru : jusqu’à l’indépendance du pays en 1968 et la reprise du contrôle des ressources par les Nauruans, c’était un consortium qui gérait les mines de phosphate de Nauru. Leur contrôle était alors assuré par le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et… l’Australie !

L’Australie, pays «pionnier» de l’externalisation de la détention

Ainsi, c’est dans ce contexte où se mêlent inégalités de pouvoir, dépendance financière, historique colonial et désastre écologique, que l’Australie fait partie des premiers pays à avoir expérimenté l’externalisation de la détention des personnes demandeuses d’asile. Bien avant que cette idée ne soit évoquée en Europe, l’Australie assume d’être pionnière dans la logique de dissuasion par la cruauté. Le pays n’hésite pas, dès 2001, à externaliser la détention de toute personne interceptée ou arrivée par la mer vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru.

Confrontée à une grave crise économique après l’épuisement du phosphate, Nauru répond alors à la demande de l’Australie en faisant installer des camps de détention fermés, clôturés par des grillages, où les personnes (dont des familles avec enfants) sont détenues pendant de longues années en attendant que leur procédure de demande d’asile n’aboutisse éventuellement. Certains enfants naissent même en détention… Livrés à eux-mêmes, sans accès au système scolaire, ces enfants grandissent dans un univers avec des gardes armés, des clôtures de sécurité et dans lequel les suicides et les actes d’automutilation sont courants. Les personnes sont entassées dans de grands dortoirs sous tentes, où les températures atteignent parfois les 50°C. Dans cet environnement les actes d’humiliation, les négligences et les violences sont le quotidien.

Autre forme de sadisme : l’Australie use de la séparation familiale comme d’un moyen coercitif, en déportant une ou deux personnes d’une même famille vers Nauru, causant d’énormes souffrances psychiques pour ces familles déchirées. Ces personnes se retrouvent donc détenues pendant des années dans cet environnement hostile, dans l’attente du traitement de leur dossier de demande d’asile en Australie, sans savoir quand elles pourront revenir auprès de leurs proches. Après quelques années de détention en camps, certaines personnes se voient délivrer l’autorisation de déposer une demande d’asile à Nauru, et peuvent donc théoriquement sortir des camps de détention. Mais leur situation évolue peu, cernées par l’océan Pacifique, sans opportunités et sans espoir, oubliées des institutions australiennes qui préfèrent regarder ailleurs…

Un système dissuasif particulièrement cruel

Après avoir travaillé près d’un an sur l’île en 2018 avant de se faire retirer son autorisation d’exercer par les autorités de Nauru, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a publié un rapport soulignant les conséquences désastreuses de cette politique anti-migratoire sur la santé mentale. En effet, 62% des patients adultes présentaient des signes de dépression modérée à sévère, 30% d’entre eux avaient déjà tenté de se suicider, et une grande majorité avait déjà été confrontée à des événements traumatiques dans leurs pays d’origine ou sur le parcours migratoire. MSF a même reporté des cas rares du Syndrome de Résignation, une forme sévère de trouble dépressif qui provoque un état léthargique et comateux chez les enfants.

Amnesty International indiquait dès 2016 dans un communiqué de presse, au sujet de l’Australie, que «rares sont les pays qui déploient autant d’efforts pour infliger des souffrances à des hommes et des femmes en quête de sécurité et de liberté». C’est dire de quelle barbarie raciste est capable un État occidental et «démocratique»…

Après une pause de quelques années, les déportations auraient repris en 2024. Mais cette fois, le secret est bien gardé par les autorités australiennes qui ne souhaitent pas communiquer sur le nombre de personnes détenues à Nauru. Ce qui est certain, c’est qu’avec ce nouvel accord signé le mois dernier, l’Australie va continuer sa politique raciste et néocoloniale. En échange du versement de centaines de millions de dollars au micro-État océanien, l’Australie va expulser les personnes exilées dont le visa a été annulé, parfois sans condamnation, ou pour des délits mineurs parfois anciens.

Cette logique idéologique sert aussi des intérêts économiques : pour assurer sa basse besogne, le gouvernement australien a passé un deal avec une compagnie privée américaine MTC (Management and Training Corporation), déjà gestionnaire de prison privées aux États-Unis et connue pour ses multiples violations des droits humains. Comble du culot, le contrat précise que MTC aura la charge de «l’accueil, l’hébergement et les services de bien-être»… Là aussi contre paiement de dizaines de millions de dollars, le tout sans aucune transparence malgré les montants astronomiques.

Cette tragédie qui se joue en Océanie n’était qu’une expérimentation. Depuis, l’idée de l’externalisation de la détention des personnes exilées a malheureusement fait son chemin en Europe, en parallèle de la montée des partis d’extrême droite agitant la «menace migratoire» et légitimant les politiques les plus brutales pour dissuader ou empêcher les personnes en exil de rejoindre le continent.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.