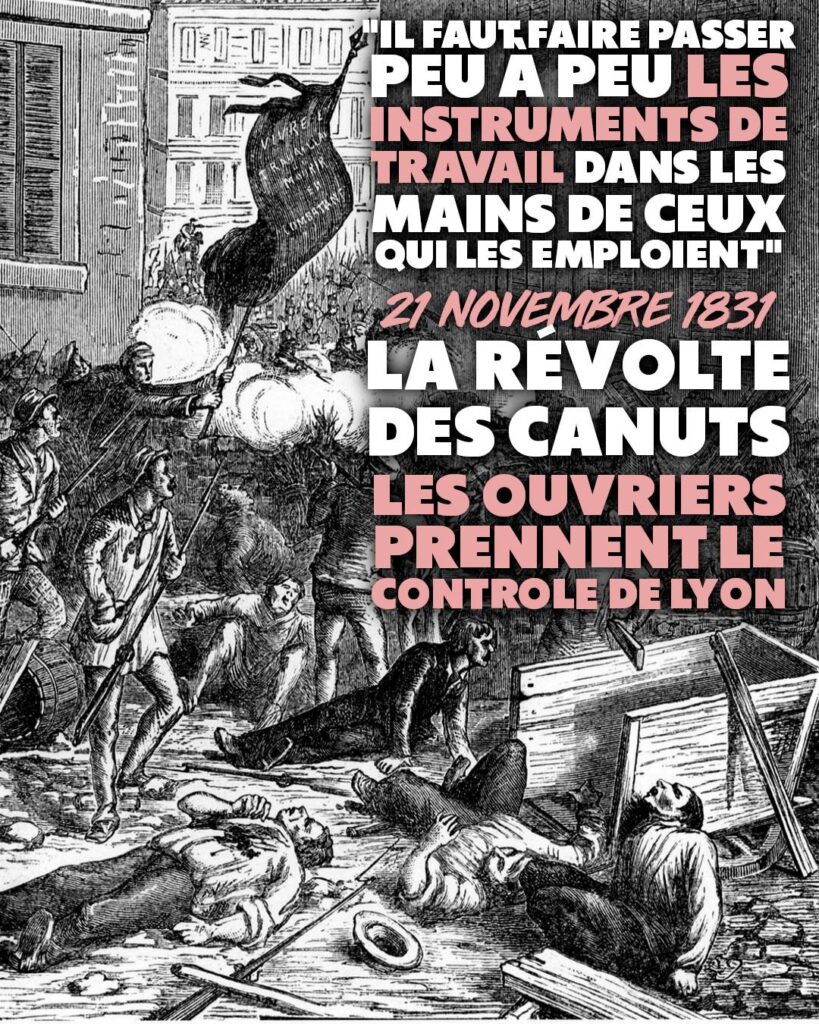

Histoire : «Il faut faire passer peu à peu les instruments de travail dans les mains de ceux qui les emploient»

La date du 21 novembre 1831 à Lyon marque le début d’une révolte qui va laisser un immense héritage pour le mouvement ouvrier et donner pour la première fois un sentiment d’appartenance à une classe pour tout un pan de la population. À cette époque, la ville compte plus de 30.000 compagnons et 8.000 chefs d’ateliers qui travaillent dans la soie.

Première grève et organisations

Depuis le XVIIIème siècle, Lyon est la capitale de la soie qui a fait la fortune d’un petit nombre d’habitants privilégiés, dénommés les soyeux. Quelques dizaines de gros marchands dominent la ville, exploitant les canuts, ces artisans de la soie. De plus en plus prolétarisés, ils ont recours à la grève comme moyen de révolte dès 1744, montrant déjà un certain niveau d’organisation. Des centaines de tisseurs parcourent la ville et déclarent la grève.

Ils engagent un avocat et rédigent un document expliquant leurs revendications. Ils réussissent à faire signer leur ordonnance à tous les marchands de Lyon. Le lendemain, d’autres corporations suivent l’exemple des canuts : charpentier, crocheteur… la bourgeoisie est terrorisée. Pendant une semaine, la ville est gouvernée par les ouvriers. Mais la répression est terrible : des dizaines d’ouvriers sont torturés, marqués au fer rouge et pendus.

En 1791, pendant la Révolution française, la loi Le Chapelier dissout l’ancien système de corporations mais interdit les coalitions d’ouvriers. La bourgeoisie qui arrive au pouvoir veut empêcher la classe travailleuse de s’organiser au sein de syndicats, cela réduit les moyens de lutte pour les canuts. Mais pour échapper à cette loi, les canuts fondent les premières sociétés de secours mutuel, ancêtres de la sécurité sociale. C’est une première forme d’organisation. 27 sociétés de ce type seront créées à Lyon.

Le début de l’insurrection

En 1831 le salaire des canuts est en chute libre à cause de la libre concurrence. Déçus par la Révolution survenue un an plus tôt, qui a mis au pouvoir un roi libéral, les canuts décident de s’organiser. Le 8 octobre, 300 chefs d’atelier se retrouvent et demandent qu’un tarif minimum soit établi. Le 10, une assemblée générale regroupant 1500 chefs d’atelier est réunie. Enfin, le 24 octobre ce sont 6.000 canuts qui défilent dans le quartier de la Croix-Rousse, une véritable démonstration de force. Le gouvernement cède et un tarif est mis en place le 1er novembre, mais une coalition de 104 soyeux le dénonce à la chambre des députés. Le tarif serait «contraire à la liberté». Il est finalement abandonné. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Les dizaines de milliers de canuts et leurs familles, entassés sur la colline de la Croix-Rousse au nord de Lyon, partent le 21 novembre pour réclamer l’instauration du tarif minimum. La Fabrique – l’ensemble des ateliers de soie de la ville – est alors en grève générale. Les canuts descendent vers le centre-ville. Mais un peloton de la Garde Nationale les attend. À l’époque de la Monarchie de Juillet, la Garde Nationale est composée de volontaires, mais ceux qui attendent les canuts aujourd’hui ne sont pas n’importe qui. Il s’agit d’un peloton composé des habitants du quartier des Terreaux, majoritairement des soyeux opposés aux revendications des canuts. Pressés d’en découdre, les bourgeois en armes tirent les premiers coups de feu, les corps tombent. Jusque là pacifiques, les canuts appellent à prendre les armes. C’est le début de l’insurrection.

La prise de la ville

Des drapeaux noirs, portant l’inscription «Vivre en travaillant ou mourir en combattant» sont agités pour la première fois. Symbole du deuil, c’est ce drapeau qui sera ensuite repris par les mouvements anarchistes. Louis Michel l’agitera notamment 50 ans plus tard lors de la révolte des sans travail à Paris. Les canuts sont désormais armés et déterminés à faire battre en retraite l’armée du roi Louis-Philippe. Mais lorsqu’ils reviennent ils sont immédiatement accueillis à coup de mitrailles. Les immenses immeubles qui servaient à accueillir les métiers à tisser dans le quartier de la Croix-Rousse servent désormais de forteresses pour les canuts. De nouveaux fronts sont ouverts dans les quartiers du Vieux-Lyon et de la Guillotière. 350 tisseurs rejoignent les Croix-roussiens et, très vite, ce sont des ouvriers de toutes les professions qui font front commun.

Encerclées autour de l’Hôtel de Ville, les troupes du général Roguet sont contraintes de battre en retraite hors de la ville. Le 23 novembre la place des Terreaux est investie par les canuts, celle-là même où un siècle plus tôt les premiers révoltés avaient été pendus.

Un manque de perspective

Le bilan s’élève à 600 morts et 400 blessés, mais Lyon est désormais entre les mains des canuts. Isolés et sans programme, ils ne savent pas quoi faire de cette victoire. Cette révolte était avant tout un cri de désespoir pour ceux qu souhaitait simplement vivre dignement de leur travail. Une poignée tente de prendre l’Hôtel de Ville, les plus avant-gardistes, mais ils sont rapidement désavoués par la commission centrale.

Dans les jours qui suivent, cette dernière négocie avec les autorités, une partie du gouvernement provisoire veut garder le pouvoir tandis qu’un autre groupe prépare la défense de la ville. La confusion est totale. Le 26 novembre les autorités annoncent s’être entendu avec les canuts sur un tarif minimum. Ils retournent travailler tandis que les plus radicaux quittent la ville.

Le début de la répression et un retour en arrière sur les acquis

Quelques jours plus tard, 20.000 soldats de l’armée royale envahissent Lyon, accompagnés du préfet et du prince. Ce dernier déclare : «Il faut avant tout que les ouvriers obéissent sans restriction à la loi, qu’ils respectent la propriété, qu’ils ne troublent jamais l’ordre, sans quoi le gouvernement ne saurait les protéger et ils n’auraient plus aucun titre à ma bienveillance». C’est le début de la répression, qui sera terrible. Le tarif minimum accordé 10 jours plus tôt est purement et simplement supprimé.

Les canuts sont immédiatement sommés de rendre leurs armes et une ligne de défense est créée tout autour de la ville. Pire encore, leurs livrets ouvriers sont annulés. Il s’agit d’un petit carnet individuel que les patrons utilisent pour noter les ouvriers. Ils peuvent marquer à vie un canut en leur mettant une mauvaise appréciation. Les canuts doivent se présenter sous trois jours dans un commissariat où leur bonne conduite pendant l’insurrection décidera s’ils peuvent obtenir un nouveau livret. Ceux qui ne réussissent pas se voient proposer de rejoindre l’Armée Africaine nouvellement créée pour envahir l’Algérie.

Un héritage encore présent

Même si l’expérience de la révolte des canuts a été de courte durée, elle a permis de créer de nouveaux outils pour la lutte. Comme citée précédemment, la société de secours mutuel a donné les bases de ce qui sera plus tard la sécurité sociale. L’organisation sous la forme d’un comité central avec différentes sections donne également un avant-goût de ce que sera le syndicalisme.

Mais si l’on doit retenir quelque chose de la révolte, c’est bien la création du premier organe de presse écrit par la classe ouvrière pour la classe ouvrière. Cet organe, c’est l’Écho de la Fabrique. Entre 1831 et 1834, il va véritablement forger une conscience de classe parmi les ouvriers. Dans le journal on peut trouver des témoignages sur les conditions de vie des canuts, des analyses sur l’actualité nationale et internationale, les revendications d’ouvriers d’autres villes et d’autres pays. La notion de propriété collective des moyens de production est déjà évoquée : «Il faut faire passer peu à peu les instruments de travail dans les mains de ceux qui les emploient». On y trouve également des articles contre la colonisation de l’Algérie et même d’autres sur la condition des femmes.

Finalement, si la révolte des canuts est un échec, elle permet d’unir les ouvriers et donne encore certaines clés pour continuer la lutte. Il est de notre devoir de faire perdurer leur héritage. Aujourd’hui, souvenons-nous de ceux qui sont morts sous les balles de l’État et de la bourgeoisie.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.