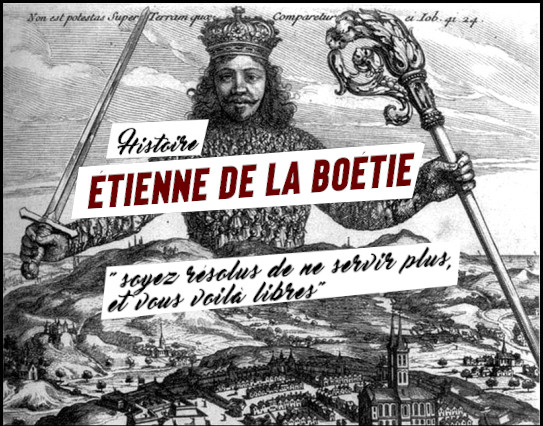

Discours de la servitude volontaire

Le 1er novembre 1530, naissance d’Étienne de La Boétie, penseur et écrivain français, à Sarlat.

Étienne de La Boétie écrit vers 1548 Le « Discours de la servitude volontaire » qui constitue une remise en cause de la légitimité des gouvernants. Il fut sans doute marqué par la brutalité de la répression d’une révolte antifiscale en Guyenne en 1548.

Le roi « maître », « tyran », comme l’appelle de la Boétie, tente des réformes plus radicales en supprimant « les acquis sociaux » à l’image de la reforme du statut des agents de la SNCF aujourd’hui .

La gabelle, monopole d’État :

L’État se réserve le monopole de la vente du sel, auparavant libre, dans des greniers. Le sel, qui est à l’époque le principal moyen de conserver viandes et poissons, est un bien de première nécessité. La population ne peut s’en passer.

Cette taxe va mettre le feu aux poudres à l’image de la taxe carburent des Gilets Jaunes.

L’insurrection prend naissance.

Les «Pitaux», comme on les appelle, sont déjà assez forts pour battre les gendarmes d’Albret vers le 25 juillet. Une première réunion générale des insurgés a lieu le 3 août, puis le 8, à Baignes. 20.000 hommes environ s’assemblent, des paysans, quelques prêtres et quelques nobles :

Une explosion de misère, plutôt qu’un mouvement de tendances religieuses ou politiques.

Des dispositions de combat sont prises : une première colonne, commandée par Puymoreau, se dirige par Jonzac et Pons vers Saintes, qui est prise le 12 août, et Cognac, où elle entre le 14.

Une seconde troupe, avec Bois-Menier, s’avance sur Ruffec où elle arrive le 14 août. Mais, au retour, le chef est capturé par le Sr de Saint-Séverin (17 août). Transféré à Angoulême, il est relâché le 22 par M. de la Rochebeaucourt sous la pression des insurgés qui cernent la ville.

La troisième bande, sous la conduite de Tallemagne, pénètre à Guitres le 12 août, somme vainement Blaye le 18, et occupe les alentours de Libourne le 20 août.

Insurrection bordelaise , massacre du gouverneur

Les premiers troubles bordelais se produisent le 19 août : ils arrivent à leur paroxysme le 21, avec le massacre du gouverneur, M. de Moneins comme le raconte à 15 ans le jeune futur grand écrivain Montaigne :

« le gouverneur fut saigné, écorché, dépecé, «salé comme une pièce de bœuf».

Montaigne

Suivant un récit contemporain : «joignant la raillerie à la cruauté, ils firent des ouvertures au corps de Moneins en plusieurs endroits, et le remplirent de sel, pour marquer que c’était en haine de la gabelle qu’ils s’étaient révoltés ».

L’effervescence tombe ensuite. À la fin du mois, le calme est déjà revenu.

Henri II avait appris la révolte de l’Angoumois à Chalon-sur-Saône, vers le 18 ou 19 juillet, au moment où il se dirigeait sur le Piémont. Le 27 juillet, il recommandait à M. du Lude de prendre les premières mesures de résistance. Un peu plus tard, M. de Sainte-Foy vint intercéder en faveur des révoltés : la réponse d’Henri II fut l’amnistie conditionnelle du 19 août, pur expédient, simple moyen de gagner du temps, de leurrer les rebelles en leur laissant espérer la suppression de la gabelle.

Survinrent alors la nouvelle de la mise en liberté de Bors Menier et de l’assassinat du Sr de Moneins. La colère d’Henri II éclata, et, dans le conseil tenu à Pignerol, le 3 septembre, furent décidées les mesures de répression.

Deux colonnes, commandées l’une par le duc d’Aumale, l’autre par le connétable de Montmorency en personne, devaient se rendre en Guyenne, la première en passant par le Centre et le Poitou, l’autre par la Provence, le Languedoc et Toulouse.

Les deux chefs firent leur jonction à Langon le 16 octobre. Le 20, Montmorency entrait dans Bordeaux.

La répression fut terrible et dura jusqu’au mois de décembre. Le duc d’Aumale et le connétable de Montmorency quittèrent Bordeaux dans les derniers jours de novembre. L’occupation militaire et la répression se prolongèrent jusque dans le courant de 1549.

En octobre 1549, Henri II promulgua des lettres-patentes d’abolition. Le mois précédent, la gabelle avait été supprimée dans les provinces maritimes, qui étaient replacées sous le régime du quart du sel comme avant 1544.

L’insurrection désespérée des «Pitaux » et leurs sacrifices n’avaient donc pas été absolument vains.

C’est dans ce contexte qu’Étienne de La Boétie écrit son Discours de la servitude volontaire.

Quelques extraits :

« pourquoi obéit-on ? »

– « Quelle que soit la manière dont un tyran s’est hissé au pouvoir (élections, violence, succession), ce n’est jamais son bon gouvernement qui explique sa domination et le fait que celle-ci perdure. »

– Vient le « secret de toute domination » :

faire participer les dominés à leur domination. Ainsi, le tyran jette des miettes aux courtisans. Si le peuple est contraint d’obéir, les courtisans ne doivent pas se contenter d’obéir mais doivent aussi devancer les désirs du tyran. Aussi, ils sont encore moins libres que le peuple lui-même, et choisissent volontairement la servitude. Ainsi s’instaure une pyramide du pouvoir : le tyran en domine cinq, qui en dominent cent, qui eux-mêmes en dominent mille… Cette pyramide s’effondre dès lors que les courtisans cessent de se donner corps et âme au tyran. Alors celui-ci perd tout pouvoir acquis.

– Bien que la violence soit son moyen spécifique, elle seule ne suffit pas à définir l’État. C’est à cause de la légitimité que la société lui accorde que les crimes sont commis. Il suffirait à l’homme de ne plus vouloir servir pour devenir libre ; « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres ».

– Ce tyran seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni de l’abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s’agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.