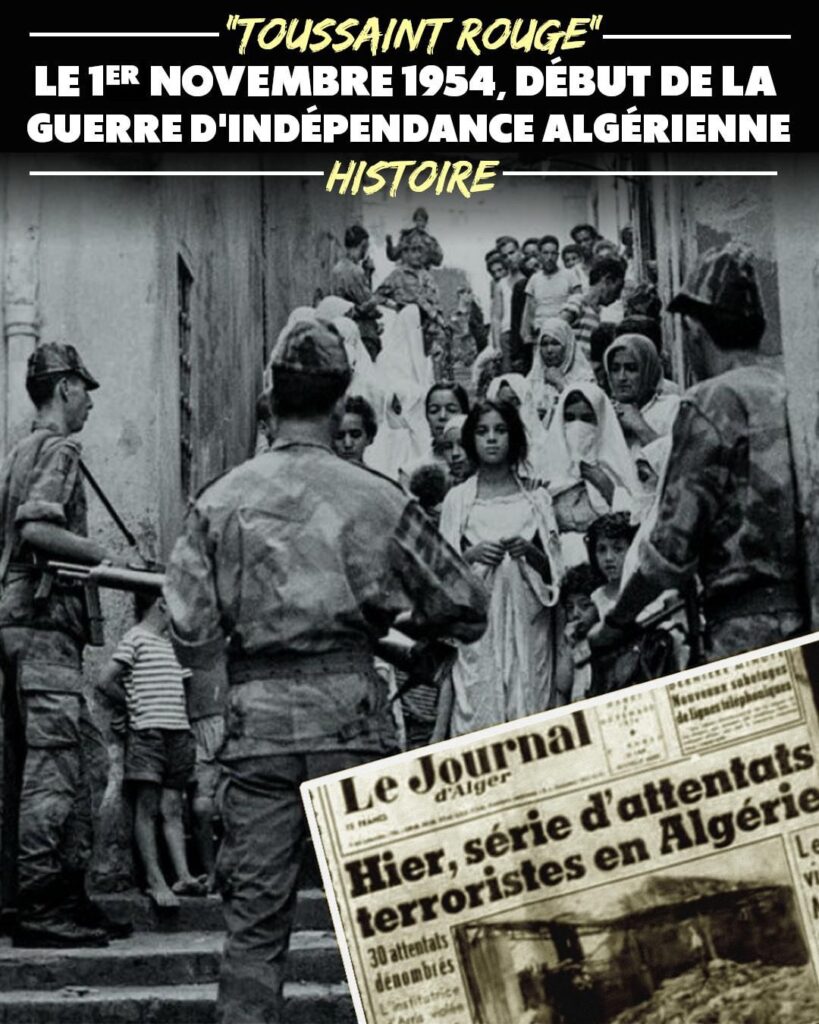

Le 1er novembre 1954 c’est la première fois que plusieurs actions coordonnées à plusieurs endroits différents de l’Algérie sont organisées dans le cadre de la résistance anticoloniale. Le FLN – Front de libération nationale – nouvellement créé attaque des casernes et des commissariats afin d’y récupérer des armes. Évidemment, la presse parle d’attentats commis par quelques agitateurs, de complot organisé par des «ligues musulmanes». On minimise l’affaire, la situation est sous-contrôle. François Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur, organise la répression anti-terroriste. On ne parle pas de guerre mais de « remise en ordre intérieur » voire de « pacification ». Le FLN n’est jamais mentionné ni même ses revendications.

C’est seulement a posteriori que le mot guerre sera employé et enfin reconnu par le gouvernement français en 1999, et c’est seulement plus tard qu’on parlera de «Toussaint rouge» pour cette date. Si on ne compte pas moins d’une soixantaine d’attaques à travers le pays ce jour-là et quelques civiles parmi les victimes – notamment le couple d’enseignants Monnerot – l’affaire n’a pas un grand retentissement de l’autre côté de la Méditerranée. Pourtant l’histoire retiendra cette date comme le début de la guerre sans nom.

La Toussaint rouge, c’est le moment que choisit le FLN pour entrer en scène. Jusque là inconnu, ce groupe de jeunes déçus par l’inefficacité des partis indépendantistes qui pensent pouvoir faire fléchir le gouvernement français par des voies pacifiques, décident de prendre les armes et d’obtenir leur indépendance par la force.

Dès les années 1920, des mouvements indépendantistes sont formés notamment sous l’impulsion de Messali Hadj. Ces différents mouvements tentent d’obtenir l’indépendance par la voie démocratique, mais le 8 mai 1945 va tout changer.

Ce jour-là on fête la capitulation allemande et des célébrations sont organisées dans toute l’Algérie. Les revendications indépendantistes sont au goût du jour parmi le peuple algérien, persuadé d’avoir gagné le droit à son indépendance par le sang versé pendant la seconde guerre mondiale. Dans la ville de Sétif, à l’est d’Alger, 8.000 Algérien·nes sont rassemblé·es. Encadrés par des militants du Parti du peuple algérien de Messali Hadj qui vient d’être déporté à Brazzaville, ils défilent pacifiquement. Des slogans indépendantistes surgissent dans la foule, un drapeau algérien est levé.

Des coups de feu sont tirés par la police. Une répression sanglante va débuter. Dans les villes de Guelma et Kherrata, des événements similaires se produisent, l’insurrection se propagent, l’armée intervient. L’aviation pilonne les rassemblements, 18 bombes sont larguées sur Guelma le 9 mai. Le 10 mai le calme revient au prix de dizaines de milliers d’Algériens massacrés par l’armée.

Encore une fois la censure est de mise en métropole. Le gouverneur parle «d’éléments troubles, d’inspiration et de méthodes hitlériennes». Mais il est désormais trop tard, la frange la plus radicale des indépendantistes est maintenant convaincue que seule l’insurrection armée peut faire bouger les choses. Sans le savoir, les autorités françaises ont déclenché la guerre d’Algérie, qui commencera 9 ans plus tard.

Le colonialisme français s’est imposé en Algérie au XIXème siècle par des massacres de masse ayant tué, selon les estimations, près d’un million d’habitants sur les 3 millions présents lors de la conquête. Pendant des décennies, les colons ont appauvri la population autochtone, l’ont privée d’accès à l’éducation et de terres, se sont maintenus par la force. En régnant par le sang, ils ont rendu impossible une libération par d’autres moyens que le sang.

À la suite de ces événements, le FLN est dirigé par le groupe des Six : Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche Mourad, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem et Larbi Ben M’hidi. Le FLN se revendique comme le seul représentant légitime du peuple algérien, y compris en éliminant par la force ses concurrents. Le mouvement prône l’unification de toutes les tendances politiques du pays au sein d’une même nation. Il ne se revendique pas comme un mouvement religieux mais considère l’Islam comme une composante essentielle de l’identité algérienne.

S’il faut attendre 1956 avant que la guerre totale soit déclarée, c’est bien le 1er novembre 1954 qui marque le début de la résistance armée. S’en suivra une guerre où les massacres, la torture et la déportation seront de mises, comme un écho aux massacres de la guerre d’envahissement qui avait débuté en 1830. L’armée française y expérimente de nouvelles méthodes contre-insurrectionnelles, basées sur la terreur – contre les indépendantistes et leurs soutiens – et la propagande – en direction de la population. Des techniques qui seront étudiées par les armées du monde entier, et continuent d’inspirer la répression et les guerres impérialistes.

Finalement, l’Algérie obtiendra son indépendance en 1962 par les accords d’Évian, après six années d’horreurs. Et ils donneront lieu à un accord franco-algérien qui sera signé après guerre, ce même accord qui, hasard du calendrier, vient d’être dénoncé à l’Assemblée nationale sous l’impulsion du Rassemblement National.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.