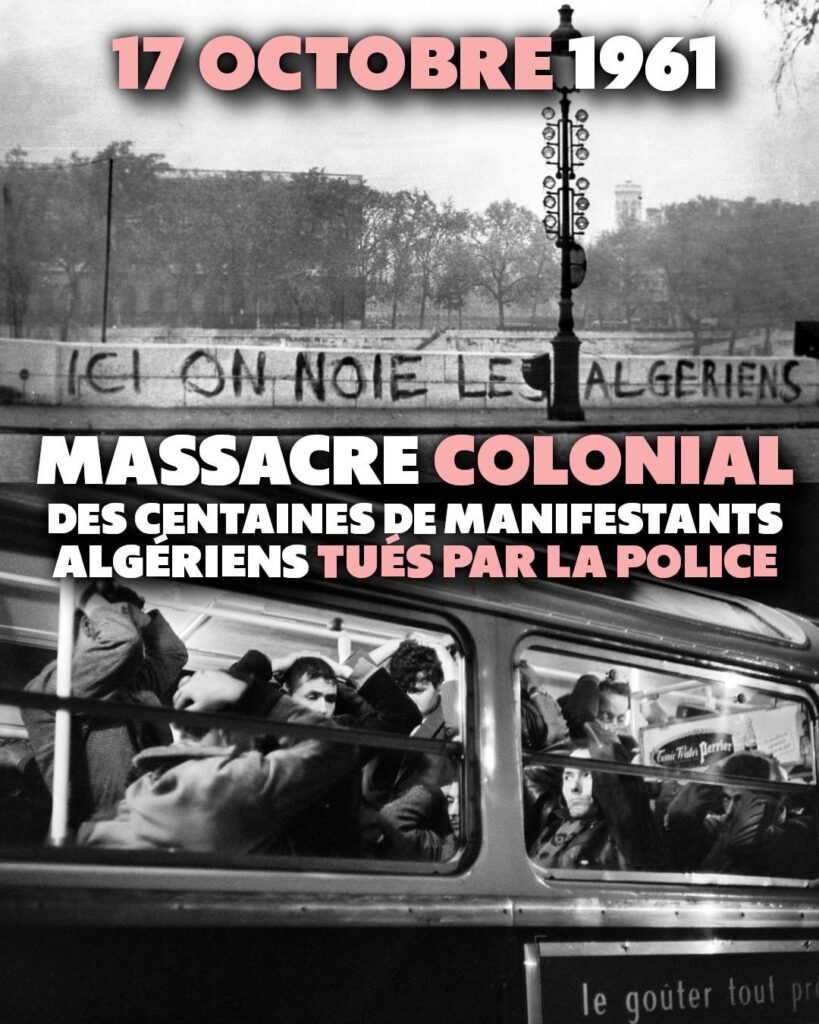

17 octobre 1961, 20 à 30.000 hommes et femmes affluent vers le centre de Paris. Ils et elles portent leurs habits du dimanche, n’ont pas de drapeaux ni de banderoles, pas de slogans ni aucun symboles de la lutte ouvrière. Aubervilliers, Nanterre, Saint-Denis, Colombe ou encore Courbevoie, voici la liste des bidonvilles où ils sont tous entassé·es et mis au ban de la société. Pourtant ce mardi d’automne ils ont décidé d’en sortir pour se réunir, enfin sortir de l’invisibilité où La République « une et indivisible » les a écartés.

Les grands boulevards, la Concorde, l’Étoile, le quartier latin. Autant de lieu où l’on va rarement quand on est un FMA, un Français Musulman d’Algérie.

Douze jours avant, le 5 octobre, la préfecture de Paris a publié un communiqué : il est fortement conseillé aux travailleurs algériens de ne pas circuler dans les rues de Paris et sa banlieue entre 20h30 et 5h30. Il s’agit d’un couvre-feu discriminatoire et sans base légale. Ce communiqué s’inscrit dans un contexte de radicalisation des politiques menées contre les Algérien·nes. Nous sommes en pleine «opération de pacification» en Algérie, une guerre sale coloniale menée par l’État français pour écraser les indépendantistes. De l’autre côté de la Méditerranée, l’armée française torture, tue, quadrille le territoire, applique des méthodes de terreur.

À ce moment-là, une partie du FLN souhaite porter la guerre en métropole. S’en suivra une flambée d’actions contre la police parisienne : entre septembre et début octobre, 10 agents sont tués.

En réponse au communiqué du 5 octobre le FLN envisage de répondre en 3 temps : une marche pacifique le 17 octobre, une grève des commerçants le 18 et une manifestation des femmes algériennes le 19 (elle aura lieu finalement le 20). Au début des années 60, alors que la guerre d’Algérie a débuté depuis 6 ans, 300 à 400.000 Algérien·nes vivent en France. Ce sont à 90% des hommes qui vivent de travaux journaliers ou payés à la tâche, tels des sous-citoyens qui obéissent au droit musulman et non pas au droit civil, même s’ils sont juridiquement français depuis 1865. C’est pour protester pacifiquement contre cette discrimination que ceux que De Gaulle nommait «la masse étrangère» vont répondre à l’appel du FLN.

S’en suivra une des répressions les plus violentes qu’a jamais provoqué une manifestation en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La préfecture prévoit 2000 policiers. Les premiers coups de feu éclatent pont de Neuilly : deux Algériens y sont tués. Sur les grands boulevards, les manifestant·es sont pourchassé·es et bastonné·es. Devant le cinéma Le Rex un badaud est même tué pendant une charge. À partir de 22h les policiers tirent devant la place de l’Étoile. À la Concorde, les manifestant·es se réfugient dans le métro où ils et elles sont tabassé·es. Le zèle des agents de l’État permet en quelques heures d’interpeller plus de 12.000 personnes soit près de la moitié des manifestant·es.

Le lendemain le massacre continue, de nouvelles munitions sont distribuées. Les autorités couvrent les fusillades. La radio diffuse de fausses rumeurs selon lesquelles «des civils auraient vu des FMA armer leurs pistolets». Des corps sont repêchés dans la Seine en état de décomposition. Ils ont été poussés depuis le pont Saint-Michel, vivants ou déjà morts.

6.000 manifestant·es sont détenu·es au Palais des sports, 2.800 au stade de Coubertin et dans les commissariats alentours. Officiellement pour un contrôle d’identité, officieusement ces personnes seront tabassé·es, humilié·es, brimé·es. Tant et si bien que les policiers doivent se réapprovisionner en matraques. Le 22 octobre se tient un concert de Ray Charles au palais des sports. Les détenu·es sont une nouvelle fois déporté·es pour laisser place à la musique, et la plupart expulsé·es de métropole.

Un des principaux responsables de ce massacre est Maurice Papon, le préfet de police de Paris au moment des faits, déjà connu pour avoir organisé la déportation des juifs à Bordeaux en 1942. À parti de 1954, en Algérie et au Maroc, il s’initie aux techniques de maintien de l’ordre colonial. Ce sont ces méthodes qu’il importera le 17 octobre 1961 directement dans la métropole. Dès l’annonce de la marche par le FLN, Maurice Papon ordonne la réquisition du parc des Expositions avec l’accord du gouvernement. Il confie l’organisation des principaux barrages à la Force de police auxiliaire (FPA), communément appelée «les Harkis de Paris», une force de maintien de l’ordre composée d’Algériens connus pour leur haine du FLN. Une façon d’admettre que la violence de la répression a été soigneusement préparée. Maurice Papon deviendra ministre en 1978.

Longtemps occulté par la répression du 8 février 1962 – durant laquelle une manifestation contre l’OAS termine en tuerie de manifestant·es : 9 membres de la CGT et du PCF sont assassiné·es par la police – l’État reconnaîtra cet événement seulement 40 ans plus tard. Le bilan officiel les jours qui suivent le massacre n’est que de 5 morts, et aucun policier n’est blessé. Une première plaque commémorative est vandalisée avant d’être remplacée par une stèle qui parlent «d’Algériens» sans jamais dire leurs noms. Pourtant ce sont bien des dizaines de Français·es qui seront tué·es ce jour-là.

Une partie des disparu·es sont enterré·es dans l’immense cimetière de Thiais, loin de l’entrée. Celles et ceux qui voulaient se rendre visibles auront finalement été invisibilisé·es jusque dans la mémoire collective.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.