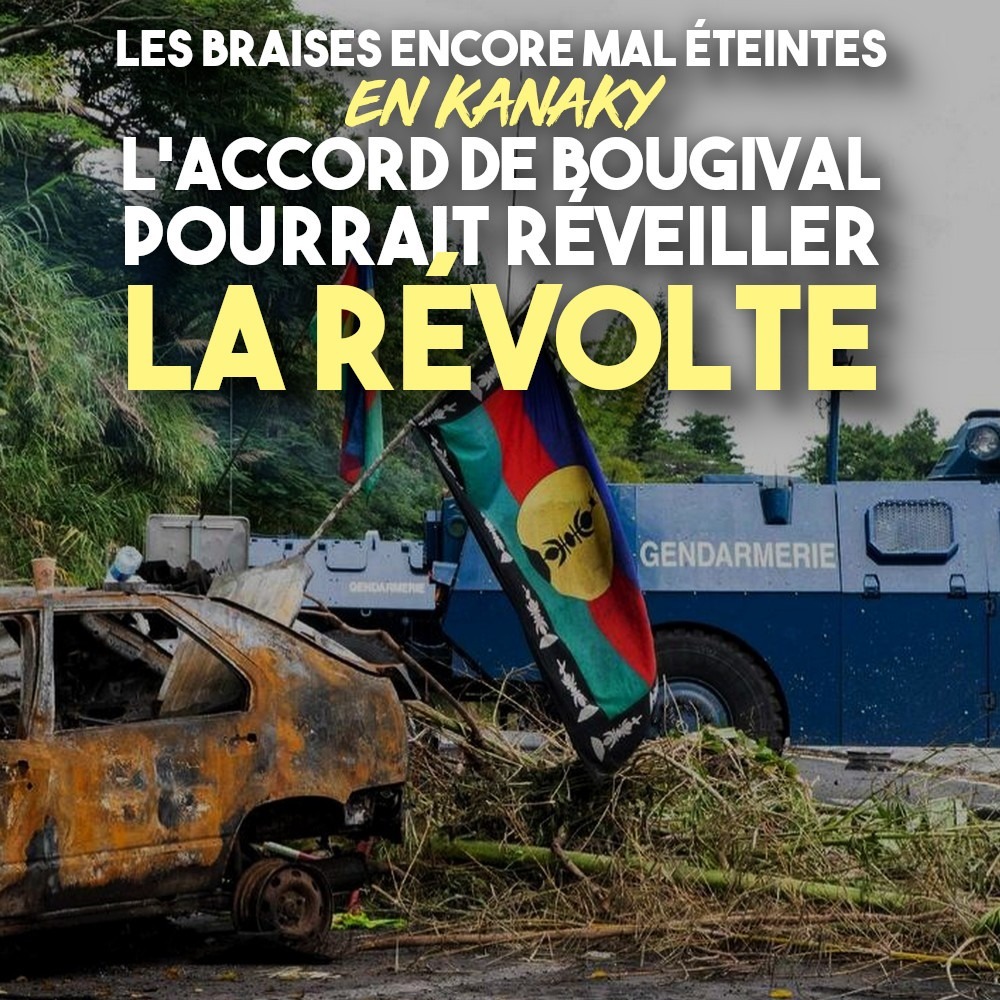

En mai 2024, il y a un peu plus d’un an, la Kanaky / Nouvelle-Calédonie se soulevait et connaissait une révolte historique, mais aussi une répression coloniale implacable. Désormais, la révolte a laissé place aux négociations, jusqu’à la signature de l’accord de Bougival entre représentant-es politiques calédonien-nes et l’État français il y a deux semaines. Un accord déjà contesté par une partie du camp indépendantiste. Retour sur la situation en Kanaky depuis ce soulèvement qui a réveillé les aspirations émancipatrices d’une grande partie de la jeunesse kanak.

Aux origines de la révolte de 2024 : le déni de démocratie

Remontons un peu le temps : depuis décembre 2021 et le boycott du 3ème référendum sur l’autodétermination du pays par les partis indépendantistes, la situation s’est tendue sur le plan politique. Et avec la crise du covid-19, les inégalités, déjà ahurissantes sur le territoire, se sont encore davantage creusées. 20% des habitant-es de l’archipel vivent sous le seuil de pauvreté, le revenu médian des non-kanak est deux fois plus élevé que celui des kanak, qui se trouvent marginalisé-es dans leur propre pays.

À l’automne 2023, après l’échec des négociations pour sortir de cette impasse politique, le gouvernement français passe en force en annonçant unilatéralement une réforme constitutionnelle qui mettrait fin au gel du corps électoral sur l’archipel. Conséquence directe de cette décision : la représentation des kanak parmi l’ensemble des personnes habilitées à voter aux élections provinciales serait encore amoindrie. C’est le point de départ d’une mobilisation populaire d’ampleur pour le pays, mais qui restera pacifique durant les premiers mois, bien que les tensions commencent déjà à se faire sentir.

À Nouméa, il devient rapidement compliqué d’exhiber le drapeau kanak dans l’espace public : l’État colonial montre les crocs en déployant ses soldats surarmés, qui menacent et intimident les jeunes kanak qui osent les défier. Un morceau de reggae local commence à tourner sur toutes les radios : Makukuti Kanaky (littéralement «le drapeau Kanaky»), du chanteur Djo Bnca. Chanson de circonstance, elle deviendra par la suite l’hymne de la révolte, et son rythme ondulant se fera entendre sur tous les barrages et blocages du pays !

En Novembre 2023, l’Union Calédonienne, le principal parti politique au sein du FLNKS, réactive la CCAT – la Cellule de Coordination des Actions de Terrain, avec pour principale mission de préparer la mobilisation contre le projet de réforme constitutionnelle. Cette cellule avait été créé lors des «évènements», terme pudique pour désigner la période de semi-guerre civile qu’a connue la Kanaky entre 1984 et 1988. La CCAT, bien qu’émanant d’un parti politique, va vite trouver une forme d’autonomie et va parvenir, à travers ses actions, à mobiliser une partie de la jeunesse kanak et de la société civile, pour qui les responsables politiques indépendantistes ont perdu de leur légitimité dans des discussions infructueuses avec l’État français. Les militant-es de la CCAT sont plus jeunes et n’ont pas été formaté-es par le cadre d’un parti politique. Né-es après la période des «évènements», ils et elles ont grandis en écoutant leurs «vieux et vielles» raconter cette période, et beaucoup pensent qu’il est dorénavant l’heure de réimposer un rapport de force avec le colonisateur.

Les premier-es militant-es sont vite rejoint-es par des militant-es des autres partis indépendantistes, séduit-es par les modes d’action de cette cellule et par les discours de son porte-parole, Christian Tein. Des membres de syndicats comme l’USTKE (Union syndicale des Travailleurs Kanak et des exploités), habitués aux actions de blocages, se rallient également au mouvement.

La jeunesse kanak face à l’État colonial

C’est donc dans ce contexte chauffé à blanc que, le 14 mai 2024, l’Assemblée Nationale adopte le projet de réforme porté par le gouvernement, après être passée au Sénat. La suite, on la connaît… Plusieurs semaines d’une révolte populaire qui a paralysé l’ensemble du pays et causé d’immenses dégâts, mais aussi d’une répression inouïe de l’État français. Le bilan humain est lourd : 13 personnes sont tuées, dont 10 kanak (ainsi que 2 gendarmes et 1 caldoche). Le pays est à l’arrêt, les dégâts sont estimés à 1 milliard d’euros, des dizaines d’entreprises, pour beaucoup symboles d’un système économique colonial injuste, ont été détruites, 600 véhicules ont été incendiés…

Cette révolte fait écho à la pensée de Frantz Fanon (dont nous avons fêté récemment le centenaire depuis sa naissance le 20 juillet 1925) en se faisant l’expression d’un peuple qui, face à la l’oppression structurelle de l’État colonisateur, n’a plus d’autres choix que celui du soulèvement et de la violence. Et le peuple kanak sait qu’il n’a rien à y perdre !

La jeunesse qui descend dans la rue vient des classes les plus basses de la société, celles qui s’entassent dans les cités des quartiers périphériques de Nouméa, ou dans les zones de squats où s’amoncellent des logements souvent sommaires et précaires. C’est la population qui fait face aux discriminations à l’embauche et à l’accès au logement, celle qui subit l’oppression d’un ordre colonial complice d’un système économique prédateur et destructeur, celle enfin à qui on interdit désormais de porter ses propres couleurs dans les rues de Nouméa « la blanche ». Pour cette jeunesse, peu importe que brûlent les entreprises, l’essentiel est que le brasier rallume la lumière de l’expression d’un peuple !

Ces jeunes sont soutenus par une bonne partie des kanak, qui viennent alimenter les barrages en provisions et ravitaillement. Ces dernier-es font preuve d’une résilience sans faille, mais pas d’une résilience seulement instinctive ou subie, elle est pleine de dignité, de sacrifices consentis pour un idéal et un combat juste.

Alors que l’État français est directement responsable de la situation, on voit pourtant les grands médias traditionnels reprendre la rhétorique du gouvernent et de la droite loyaliste locale : on parle alors «d’émeutiers», qui seraient constamment alcoolisés et chercheraient à piller pour leurs intérêts, et les chiffres des dégâts causés au monde économique local sont rabâchés sans cesse… Ce discours permet d’occulter la dimension profondément politique de ce soulèvement et de ses causes. Mais nous ne sommes plus dans les années 90, et l’utilisation des réseaux sociaux, de TikTok en particulier, est venu perturber le récit qu’a voulu imposer l’ordre colonial.

Un exemple le 15 Mai 2024, au tout début du soulèvement : Nasaie Doouka dit «Nana», âgée de 17 ans, est assassinée alors qu’elle se trouve avec son oncle. Nana est décédée d’une balle dans la tête, tirée par un caldoche armé d’un revolver 357 Magnum. Son oncle qui se trouvait avec elle décédera lui aussi quelques heures plus tard, atteint mortellement à la tête par le même tireur. Face à ces assassinats, l’État cherche à étouffer la révolte en bloquant l’application TikTok à partir 15 mai pour deux semaines. Malgré cette tentative de couper un peu plus l’accès à l’information pour la population, les vidéos d’une adolescente abattue d’une balle dans la tête font le tour de l’archipel.

Les vidéos documentant la répression terrible de l’État français continuent de circuler sur d’autres canaux, comme des militaires qui tirent à balles réelles au milieu des quartiers populaires, et viennent alimenter la colère de la population. Une phrase, comme un éclat de colère jeté au pouvoir colonial, revient régulièrement dans ces vidéos : «Maintenant on voit votre vrai visage !» disent les jeunes à l’intention des militaires. Tout est là : l’État colonial français n’a jamais hésité à déployer ses militaires et ouvrir le feu sur ses «citoyen-nes» pour faire taire les révoltes dans ses territoires colonisés, que ce soit en Kanaky, Martinique, Guadeloupe et ailleurs.

Ce pouvoir qui n’hésite pas à utiliser ses forces armées en Kanaky pour faire taire un soulèvement est le même qui déferle sur les quartiers populaires de métropole pour mater la révolte suite à la mort de Nahel, et qui peaufine ses techniques de «maintien de l’ordre» en manifestation à Sainte-Soline ou pendant le mouvement des retraites, pour aller ensuite vendre ces mêmes pratiques répressives au monde entier.

En parallèle de la répression armée, l’État mobilise également l’arme judiciaire : selon le site histoirecoloniale.net, ce sont près de 1500 personnes qui ont été interpellées, dont 210 déférées devant un magistrat et 93 incarcérées. Sept militant-es kanak sont d’abords déporté-es vers la France (dont Christian Tein et plusieurs autres responsables de la CCAT). Ces dernier-es viennent pour la plupart de sortir après près d’une année d’incarcération, mais sous contrôle judiciaire et avec l’impossibilité de rentrer en Kanaky. D’autres vagues de déportation de prisonnier-es sont organisées, éparpillant ainsi plusieurs dizaines de personnes à 17.000 km de chez elles dans les prisons françaises.

L’accord de Bougival, une extorsion de souveraineté

Mais la mobilisation a payé : le 1er octobre 2024, l’éphémère premier ministre Michel Barnier annonce que le projet de réforme constitutionnelle est abandonné. Dans les mois qui suivent, la situation politique évolue peu avec l’arrivée du «nouveau» gouvernement Bayrou. Le changement de stratégie semble acté au sein de l’État : il ne s’agit plus de passer en force, mais de remettre les différents partis autour de la table des négociations. C’est ainsi qu’un sommet extraordinaire est annoncé, impliquant directement Emmanuel Macron qui s’est saisi du dossier après les premières tentatives du ministre des Outre-Mer Manuel Valls, transformées en échecs (qui aurait pu prédire ?).

Mais l’État sait choisir ses interlocuteurs… Côté indépendantistes, on retrouve des partis politiques tels que le PALIKA (Parti de Libération Kanak) ou l’UPM (Union Progressive Mélanésienne), qui n’ont que timidement soutenu la mobilisation populaire contre le projet de réforme constitutionnelle, lui préférant des négociations politiques. L’UC (Union Calédonienne), dont est issue la CCAT, est également présente notamment à travers Emmanuel Tjibaou, député de Kanaky et fils de Jean-Marie Tjibaou. Mais ce dernier porte une voix discordante au sein de l’UC, particulièrement éloignée de sa base, qui lui préfère Christian Tein.

Ce dernier vient d’ailleurs tout juste de sortir de prison, libéré sous conditions, mais lorsqu’il se présente à l’Élysée le 2 juillet lors de l’ouverture du sommet par Macron, on lui refuse l’accès ! Christian Tein est pourtant toujours présumé innocent des faits qu’on lui reproche, alors qu’on retrouve à ce sommet Philippe Gomez et Philippe Michel, du parti Calédonie Ensemble (centre droit et anti-indépendantistes), pour lesquels le tribunal correctionnel vient de rendre son verdict la veille. Les deux cadres du parti ont tous deux été condamnés pour détournement de fonds publics dans une affaires d’emplois fictifs (avec des peines d’inéligibilité et de prison aménagée).

La puissance coloniale, par ce jeu d’invitation et de sélection d’interlocuteurs, peut ainsi museler toute voix «radicale» et proposer un accord qui ne vient aucunement répondre aux revendications du soulèvement de mai 2024, ni aux aspirations émancipatrices d’un peuple colonisé depuis 1853 et la date de «prise de possession» par la France. Mathias Chauchat, professeur en droit public, remarque dans Le Monde que «le texte ne mentionne ni la reconnaissance explicite du peuple kanak, ni le nom Kanaky, même accolé à Nouvelle-Calédonie, ni le drapeau kanak, ce qui marque la dissymétrie des concessions».

Depuis la signature, de nombreuses voix côté indépendantistes se sont fait entendre pour contester l’accord. C’est notamment le cas de l’Union Calédonienne, principale composante du FLNKS qui, lors de son congrès directeur fin juillet, a adopté une résolution rejetant ce projet d’accord. Dans un communiqué en date du 31 juillet, l’UC a accusé cet accord d’être «un leurre de souveraineté permettant le maintien de la Nouvelle-Calédonie française». L’UC envisage même des sanctions contre les représentants du parti qui seraient signataires.

Le conseil Inaat Ne Kanaky, qui représente une partie des chefferies coutumières du pays, a également publié un communiqué pour exprimer son désaccord sur ce processus auquel il n’a pas été convié. Le syndicat USTKE et même l’Église protestante de Kanaky se sont positionnés le 3 août contre l’accord de Bougival. Christian Tein lui-même, porte-parole de la CCAT et élu président du FLNKS depuis août 2024, s’oppose à cet accord qu’il estime être «une forme d’autonomie» sans reconnaissance de la souveraineté du peuple kanak.

Pour beaucoup de kanak cet accord, qui doit encore être ratifié par la population au début de l’année prochaine, semble être synonyme de compromission et de renoncement à la pleine souveraineté du pays. Reste maintenant pour les représentant-es politiques indépendantistes, syndicats et société civile, à se positionner. Les partis indépendantistes s’étaient unanimement entendus pour boycotter le 3ème référendum sur l’autodétermination de décembre 2021, qu’en sera-t-il de l’accord de Bougival ? Portée par les derniers morceaux de reggae et de kaneka (musique locale) qui honorent les martyr-es et rendent hommage aux prisonnier-es, la jeunesse veut, elle, célébrer la révolte et continuer de croire dans un changement de système.

Une chose est sûre : le soulèvement de mai 2024 a ravivé la ferveur de la lutte parmi beaucoup d’indépendantistes, pour qui la CCAT et son porte-parole Christian Tein représente la convergence entre la dynamique militante des jeunes et les combats portés par leurs aîné-es, tels que Jean-Marie Tjibaou et Eloi Machoro.

Les braises de la révolte sont encore chaudes, l’État colonial osera-t-il souffler dessus ?

Article écrit en collaboration avec un militant kanak.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.